“Una certa alchimia propria all’isola, li aveva trasformati in una coppia di bambini reali, di bambini magici”.

Trovo sempre incredibili e, forse, i più ben riusciti, quei libri che partono sotto classificazione di un genere e che poi dalla prima all’ultima pagina prendono una strada diversa e contorta, senza che il lettore se ne renda davvero conto.

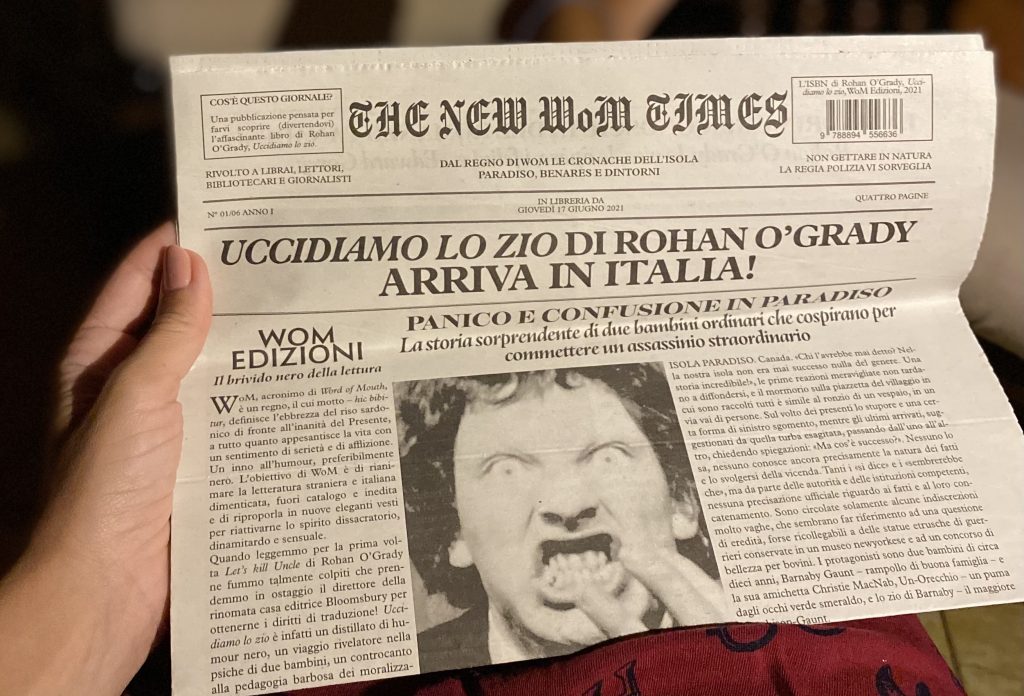

È questa l’impressione che mi ha suscitato “Uccidiamo lo zio” di Rohan O’Grady.

Il titolo la dice lunga.

Sia ben chiaro: ogni riga è impregnata di “black humor”, sembra un “giallo” alla vecchia maniera. Ma non soltanto.

Tutto il romanzo, nel complesso, è come una vacanza estiva, pausa dall’inverno, una bolla dove si intessono rapporti sempre più fitti al ritmo tra il calar del sole e il sorgere d’ogni nuova alba.

Dove parlare di bugie, violenza psichica, ricatti morali e morte non è poi così tragico.

Strano vero?

Ma questo è l’effetto.

Perché i protagonisti sono due marmocchi, Barnaby Gaunt e Christie Mcnab che per motivi diversi giungono su un’isola tranquilla, pacata e ordinata, dove non succede mai niente, come in tutte le isole, finché non arriva qualcuno a smuovere le acque, a togliere le maschere, a mescolare le carte nel mazzo.

Eppure è la loro naturalezza bambina a rendere tutto così scorrevole e accettabile. Perfino quando si tratta di commettere un omicidio premeditato!

Il nemico? Uno zio cattivo che per primo e con una ferocia subdola e inaudita mira a eliminare l’ultimo ostacolo che lo divide da una cospicua eredità.

La penna di O’Grady sviscera però nella quotidianità del racconto, tantissime sfaccettature della mente umana(e non solo), con particolare attenzione ai rapporti tra adulti e bambini, troppo spesso flebili voci mal interpretate, non udite o meglio… non ascoltate.

Parrebbe un ritmo lento, sonnacchioso, invece ci si ritrova travolti da un’inspiegabile allegria e nello stesso tempo dalla difficoltà di interrompere la lettura, come spiati di continuo da un paio d’occhi sinistri.

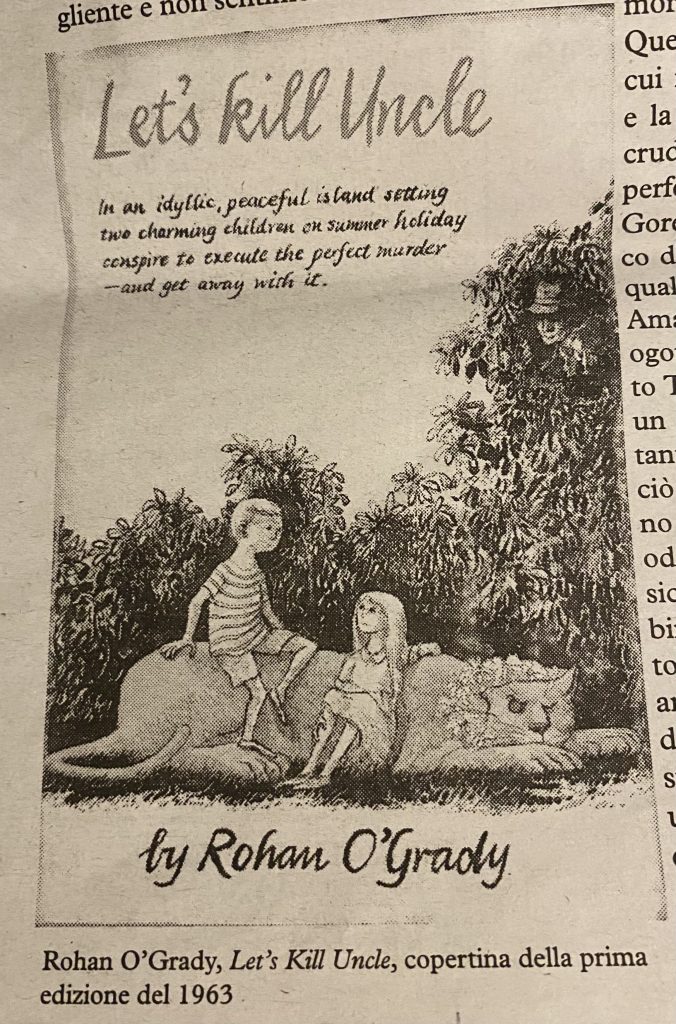

Divertente e magico, “Uccidiamo lo zio” è un romanzo del 1963. Rohan O’Grady è in realtà June Margaret O’Grady Skinner, scrittrice sottovalutata che nel 2010 prende nuova vita con la ristampa del romanzo da parte della casa editrice Bloomsbury e che a detta di Donna Tartt, era già allora “molto in anticipo sui tempi”.

Pubblicato per la prima volta in Italia, grazie alla WOM, (acronimo di Word Of Mouth) giovanissima casa editrice che incappa accuratamente su gioielli letterari e che, a parer mio, rende giustizia alla bellezza. Sia essa delle immagini, delle parole scritte o raccontate a voce. Dell’interazione.

E che a una velocità disarmante ha già piantato radici nel cuore di librai, lettori e sostenitori della cultura. Quelli pazzi.

Quelli che…

“stanno spesso in un cantuccio, all’ombra della propria lampada, assorti nel silenzio e in ascolto della cantilena della propria lettura, mentre fuori, la classe dei mercanti e dei guerrieri, degli arrivisti e dei capibanda, degli strilloni e degli arruffapopoli, fabbricatori di best-seller, si scannano e si divorano gli uni con gli altri, mentre l’ombra del tempo è sospesa da un punto e a capo”.