Sul finire dell’estate di quell’anno ci incontrammo per la prima volta.

Era il 2016.

Ci vedemmo di sfuggita, io ero arrivato da poco sull’isola, avevo sei anni.

Correvo sulla battigia in costume, con i capelli castani lunghi e disordinati e le gambe bianche e smilze, sollevando spruzzi d’acqua e schiuma bianca, sabbia d’oro e risa.

Sullo sfondo si stagliavano alcune villette, una maestosa torre antica, il faro e molte rocce sedimentarie.

Venivo dalla città ma nemmeno i miei genitori o gli zii sapevano spiegarsi il perché di quel legame che sentivo con il mare.

Un richiamo tanto forte che mi veniva da dentro e si agitava tutto negli inverni freddi che passavo a casa, affacciato alla finestra per scrutare un orizzonte che non c’era.

Ora, gorgogliava.

E il mio sguardo nocciola sottile non riusciva nemmeno a pensare di acchiapparlo tutto.

“Ma perché mai dovresti volerlo catturare?”

Mi suggerì una voce.

Era profonda come se arrivasse dagli abissi del mare, ma anche tiepida, come un soffio a pelo d’acqua.

Non avevo idea da dove provenisse.

Mi ero appena arrampicato su una roccia alta per guardare da più un alto, per avvicinarmi al mio elemento.

Non vidi niente o nessuno che potesse avermi parlato, eppure quella frase mi aveva come frugato i pensieri, li aveva indovinati, resi vivi e smontati in un batter d’occhio.

“Vorrei tenerlo e portarmelo a casa, poi”.

Risposi, giustificando quel bozzolo di senso di colpa che si allargava dentro di me.

E fu in quel momento che la vidi.

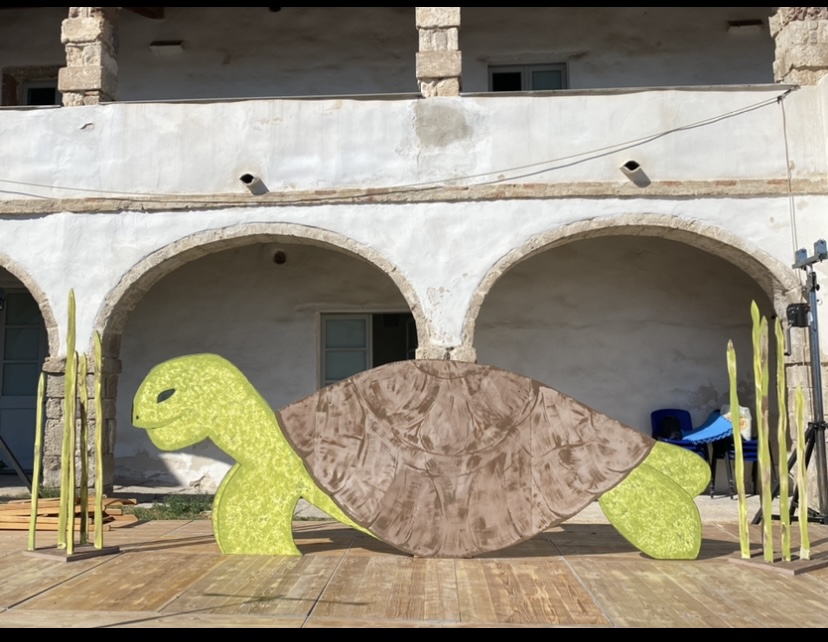

Affiorava piano dall’acqua, con portamento elegante. La testa grande e il rostro incurvato; rugosa e possente, si portava dietro la sua casa rossastra, sfumata di marrone scuro.

Leggiadra, mi guardava.

Una tartaruga marina lunga quasi un metro e mezzo. Non ne avevo mai vista una in vita mia.

Non so dire se fu lei a perdersi nei miei occhi oppure io, a non rientrare mai più dal suo sguardo.

Fatto sta che l’aria divenne immobile, c’eravamo soltanto noi due e il mare che, indisturbato, suonava la sua musica.

Com’era emersa, sprofondò nuovamente sott’acqua e soltanto quando mi mostrò il dorso mi scossi dall’impasse di meraviglia che mi aveva stordito e riuscii a gridare:

“Aspetta!”

“Io torno”. Disse.

“Me ne vado ma poi torno, sempre”.

Mi sembrava la promessa più bella che avessi mai sentito.

E così, tornai anch’io.

All’inizio dell’estate del 2017.

L’orizzonte lo avevo lasciato dov’era, perché era esattamente lì, che avrei voluto ritrovarlo.

Ero cresciuto appena dall’anno prima. Ben presto il mio fisico sarebbe cambiato: mi sarei asciugato ma irrobustito, le occhiaie scure sparite e la pelle bianca sarebbe divenuta un lontano ricordo.

Andai dritto alla roccia e fissai per giorni il punto esatto in cui avevo visto la tartaruga.

Non venne quella settimana.

E nemmeno le restanti di giugno.

Ci rimasi male ma in un bambino di sette anni la delusione si rintana in un cantuccio dell’anima senza disturbare più di tanto, in quegli anni di spensierata gioventù.

Feci amicizia con molti bambini e bambine della mia età, giocammo ogni giorno, costruendo castelli e fossati e mura di cinta. Raccogliemmo conchiglie con l’illusione che ci appartenessero per poi liberarle sulla riva. Era là che stavano bene.

Ogni tanto volgevo lo sguardo lontano, perdendomi per qualche istante.

Avrei dovuto aspettare agosto per rivederla.

I miei amici erano tutti partiti.

Questa volta, mi parlò che stavo sdraiato tutto solo sulla sabbia bagnata di una piccola caletta nascosta, facendo filtrare tra le dita quei pochi granelli asciutti che riuscivo a raggiungere.

“Sei felice”.

Mi disse.

Non era una domanda.

“Come ti chiami?”

Le chiesi.

Sembrava ci fossimo visti soltanto un attimo prima.

Si chiamava Era.

“Io sono Ricky”

“Lo so”.

Avrei giurato che sorrideva, come sorridono le mamme.

“Io non so un mucchio di cose”.

“Vuoi venire a fare un giro?”

“Come? Dove?”

“Sali”.

Mi indicò il carapace con un cenno della testa.

Balzai in piedi senza farmelo ripetere due volte.

Mi portò con sé, in mare, per il resto dell’estate.

Le chiesi se fossi pesante.

Rispose serenamente che non ero un peso, ma soltanto un valore aggiunto sul dorso dei suoi anni.

Mi parlò di ogni cosa. Di polpi e pesci.

Mi mostrò le rocce, illustrandomi la loro origine e l’evoluzione.

Mi insegnò a stare in apnea, per vivere in profondità.

La posidonia mi fece il solletico e il fondale si riempì di bollicine del mio ridere.

Mi raccontò la storia di Medea e Giasone, dei suoi amici eroi, avventurieri. E della prima nave che, coraggiosa, si apprestò a solcare le acque:

“Si chiamava Argo”.

Sapeva davvero un sacco di cose.

Era saggia e mite.

“Ma tu dove vivi?”

Chiesi curioso.

“Io vivo qui. Ma anche più in là”.

“E come fai a conoscere proprio tutto?”

“Sono nata sulla terra, proprio come te. Ma sento di appartenere a questo luogo”.

“Proprio come me”.

“Proprio come te”.

Forse era l’unica ad aver capito come mi sentivo.

Si percepiva persino nei momenti di silenzio e pace, come quello.

“Mi piace vivere nelle acque temperate, al sole che si riflette sulla superficie mandando i suoi bagliori fino in fondo. Giù, giù.

Non sapevo nulla ma l’ho imparato viaggiando. Muovendomi e spostandomi, oltre i confini e le barriere, senza aver paura”.

“Sei una tipa solitaria?”

“Affatto! Ho tantissimi amici. E ho deposto un pezzetto della mia anima ovunque ne trovassi uno”.

“E io, un pezzo… lo posso tenere con me?

Te lo riporto l’anno prossimo”.

Mi affrettai a dire, memore del monito che mi aveva lasciato in eredità l’estate prima.

Rise di cuore, muovendosi tutta e scuotendo anche me. Ridevo anche io, finché le nostre risate divennero una e si confusero con il moto delle onde.

Passammo così anche l’estate del 2018.

Fu magica.

Era mi cantò di Moby Dick e delle altre balene che le raccontavano le loro storie; di animali apparsi sulla terra e poi estinti, di piante buone e cattive, di grandi conchiglie, tutte diverse.

Il castano dei miei capelli si era impreziosito, diventando biondo sole, il mio corpo abbronzato stava esposto alla salsedine e non mi dispiaceva affatto. Era la mia seconda pelle.

Sul finire di quei giorni splendidi cominciò a prendermi una strana malinconia, di quelle che portano in seno la dolcezza dei momenti non ancora finiti e una nostalgia precoce che ferisce appena.

Anche Era sembrava triste.

Mi domandai se fosse colpa mia. Forse il malumore si spandeva a macchia d’olio impregnando chi stava nel suo raggio.

“No, piccolo. Vieni, ti mostro qualcosa che finora non ho voluto vedessi”.

Capii al volo che non sarebbe stata una cosa bella come tutte le altre.

Dopo le innumerevoli albe e i tramonti fiammeggianti, la sabbia diamante in profondità e il vento che ci teneva compagnia, viaggiando da sud-est a nord-ovest, venni a conoscenza di quel qualcosa che Era mi aveva celato e che non avrei voluto scoprire.

Il flagello umano della plastica.

Galleggiava ovunque, in minuscole particelle dai colori ingannevoli che attraevano i pesciolini affamati.

Era mi disse che i piccoli non sempre riuscivano a sopravvivere.

E le creature più grandi non avevano maggiore fortuna. Delle volte finivano incastrate in buste trasparenti che si muovevano lente e sinuose come meduse.

Mi raccontò di Luccino, il cavalluccio marino diventato famoso, finito sui giornali, immortalato mentre nuotava aggrappato a un cotton fioc rosa, nel mare inquinato.

“Come stride questa immagine, Era”.

Lo dissi con tristezza, pensandoci.

“Sì, amico mio”.

“A te è mai capitato qualcosa di brutto?”

Sospirò.

E inspiegabilmente riprese il tono pacato di sempre.

“Sai, gli esseri umani non sono tutti uguali. Alcuni camminano inconsapevoli, si spostano pesantemente, corrono da una parte all’altra; non vedono nulla, non sentono, non si fermano a riflettere nemmeno una volta.

E poi ci sono altri, che passano sulla terra leggeri. Sanno ammirare la bellezza del sole che si adagia sull’acqua lontano, guardano le gocce di rugiada sui fiori. Sono attenti.

Mi hanno salvata loro, quand’ero più piccola. La mia testa si era incastrata in uno di quegli orribili cerchi di plastica che tengono assieme le lattine di coca cola”.

“No…”

“Già. Per un po’, infastidita, ho vissuto così.

Facevo finta che fosse una collana preziosa, per sopportarla meglio.

La trasportavo ovunque.

Poi però cominciai a crescere e la collana si trasformò in un cappio sempre più stretto.

Un giorno, sfinita, capitai sulla riva di una spiaggia poco frequentata. Chiusi gli occhi piano, temendo che difficilmente li avrei riaperti.

Ma nel raggio sfuocato della mia vista che si spegneva mi accorsi che uno di loro si avvicinava. O erano due. Non so.

Mi risvegliai, non so quanto tempo dopo,sulla stessa riva, con una sensazione molto diversa.

Libera, finalmente”.

Non seppi cosa dire.

Restammo zitti per il resto della serata.

Lei comprese il mio silenzio attento.

Volgemmo all’unisono lo sguardo al tramonto, non avevamo bisogno di aggiungere nessuna parola superflua, a quel momento.

Quell’inverno però, non feci che pensarci. Testardamente.

Successe qualcosa che soltanto in apparenza spostò da Era la mia attenzione.

In verità, non fece che rafforzare il mio scheletro di idee, già ben solido da un po’.

“Sei innamorato”.

Sorrise Era, quell’agosto del 2019.

“Ma come fai?”

Le chiesi sbalordito.

Ancora una volta era riuscita a entrare nella mia testa senza bussare né disturbare, contro le mie barriere che immaginavo fatte di corallo.

“Come si chiama?”

“Greta”.

“È un bel nome”.

“Era, ti ho portato un regalo.”

Un bellissimo impermeabile giallo sole, con il cappuccio, uguale a quello che indossavo io ma della sua misura.

Non me ne separavo da mesi.

Per me, era il simbolo di un mondo che provava a salpare sulla nave dei giusti; luminoso nella notte, guidava l’essere umano verso la rotta del bene.

Per la prima volta scorsi un’ombra dubbiosa sul suo volto.

“Questo ti proteggerà dai pericoli che incontrerai in mare, nei tuoi lunghi viaggi”.

Potrei giurare di aver visto scendere una lacrima dai suoi occhi così buoni.

Glielo feci indossare e partimmo insieme, ancora una volta.

Ogni estate portava con sé nuove scoperte.

Quell’anno, Era mi parlò di letteratura, e non di una qualunque.

Conrad, Melville, Atzeni, Hemingway, etc.

Presi nota mentalmente di ogni nome e titolo, affamato di saperne di più, timoroso di perdermi una virgola, di non avere abbastanza ore e minuti per leggere.

(Se solo avessi immaginato quanto tempo si sarebbe scaraventato su di noi, la primavera successiva!)

Mi portò in un’antica tonnara di pescatori dove mi insegnarono i segreti della navigazione e i nodi marinari.

Quanta ricchezza.

La custodivo con cura, luccicante nel petto.

Fu Era, questa volta, a dovermi aspettare.

Nel suo lento vagare, probabilmente si rese conto che qualcosa era cambiato.

L’acqua e persino l’aria erano come… diverse.

Limpide. E silenziose.

Di sicuro non le era mai capitata una fortuna del genere.

La immaginai godersi ogni istante, vedere la natura nascere come fosse la prima, antica, volta.

Eppure, si sarebbe accorta che c’era una nota stonata in quella nuova sinfonia.

Ciò che inizialmente aveva scambiato per equilibrio, aveva un tassello mancante.

Gli esseri umani.

Dove erano finiti? Come poteva girare per il verso giusto la ruota del mondo, con un ingranaggio inceppato?

Magari alcuni suoi amici e amiche del regno animale avrebbero millantato la nostra assenza come qualcosa di straordinario e giusto.

Ma lei aveva me.

E io non c’ero.

E questo, per lei, era sicuramente sbagliato.

Agosto era prossimo al tramonto e trascinava via con sé quell’estate strana, riempitasi all’ultimo momento nella maniera più goffa e sbagliata di sempre.

E per questo, fondamentalmente, vuota.

Ma, il ventotto agosto duemilaeventi ci vedemmo di nuovo.

Salii sulla mia roccia alta.

Ero molto diverso da come mi aveva lasciato l’ultima volta, con il sole sulla pelle, il cuore pieno, la testa per aria e i piedi sott’acqua.

Ero tornato bianco e smilzo, i capelli e lo sguardo avevano perso la lucentezza che mi aveva accompagnato in quegli anni.

Ma soprattutto, cosa avrebbe pensato Era di quell’affare celeste sbiadito che mi copriva naso e bocca?

Per una volta fui io a raccontare cos’era successo.

Una pandemia globale. Da cui difendersi con poche, confuse, armi.

Il mondo umano immobile per più di due mesi, costretto a guardarsi allo specchio. Rimestato e rovesciato su se stesso.

“Un’opportunità. Non trovi?”

Chiese Era, genuina.

“Immagino di sì”.

“Sei triste”.

“É tutto molto strano, Era. Mi sembra che ogni cosa sia cambiata in peggio. Non riesco più a comprendere gli adulti, per esempio”.

Rimase zitta per qualche minuto, in cui ci guardammo negli occhi come la prima volta.

Mi sentivo già meglio.

Poi, sparì sott’acqua.

Mi lasciò solo per qualche giorno ma quando la rividi non potei fare a meno di rimanere stupito.

Indossava una mascherina, uguale identica alla mia.

“L’hai trovata in mare, vero?”

Scossi la testa amareggiato, ma lei sorrideva. Come sorridono le mamme.

“Vieni a fare un giro?”

Mi alzai.

“Sali”.

Mi disse indicando con un cenno del capo il carapace.

Le sorrisi anche io, pieno di gratitudine e pace.

Il germoglio della speranza rifioriva lento e paziente in un posticino profondo dentro di me.

Era tornata.

Lei tornava sempre.

© Erika Carta